S1_T4.1 Piano Intercomunale per l’Accessibilità

Per un territorio, rendere più accessibili luoghi, beni e servizi, oltre ad essere un obbligo morale e normativo, può rappresentare anche un’opportunità di sviluppo sociale ed economico. Combinando vantaggi etici con benefici economici, l’accessibilità può sostenere il diritto delle persone disabili e delle persone con limitazioni funzionali a partecipare, su base paritaria, alla vita sociale e ad accedere a luoghi, attività e servizi. In Italia, il “Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche” (PEBA), introdotto nel 1986 dalla Legge 41/1986 per gli edifici pubblici e dalla Legge 104/1992 per gli spazi urbani, è lo strumento normativo per la programmazione degli interventi di adeguamento volti a migliorare l’accessibilità. Obbligatorio per tutti i Comuni, il PEBA identifica e classifica gli ostacoli che limitano l’accesso a edifici, spazi e strutture pubbliche o ad uso pubblico e prefigura le soluzioni per il loro superamento.

Questo obbligo normativo, tuttavia, non sempre è rispettato. Secondo un’indagine condotta negli anni 2022-‘23 dal Centro Regionale per l’Accessibilità (CRA) della Regione Toscana, è emerso che, dei 187 Comuni (su un totale di 273) che hanno risposto al questionario, solo il 31% ha dichiarato di disporre di un PEBA. Una situazione analoga si riscontra anche in Casentino. Si può ipotizzare che una delle ragioni di questa inadempienza sia da riscontrare nella carenza di personale tecnico e di risorse economiche e informative proprie dei piccoli Comuni delle aree interne.

In Toscana, grazie ad una ricerca pluriennale finanziata dalla Regione e svolta dal Centro TESIS dell’Università di Firenze, è stato introdotto uno strumento di programmazione per gli interventi denominato “Piano dell’Accessibilità” (PA) (Lauria, 2012). L’obiettivo principale del PA è di elevare il benessere della comunità attraverso un processo di adeguamento di spazi, beni e servizi pubblici finalizzato a garantire, ad ogni persona, nella misura più ampia possibile, di sviluppare il proprio progetto di vita e di partecipare, in maniera diretta, alla vita collettiva e alla crescita della propria comunità . Il PA amplia l’orizzonte concettuale e il raggio d’azione del PEBA: oltre ad essere uno strumento di verifica normativa, esso rappresenta, infatti, un’opportunità per migliorare la vivibilità degli spazi pubblici o di uso pubblico per tutti, nonché un’esperienza di socializzazione e uno strumento di inclusione sociale.

La complessa orografia del Casentino, la marginalità geografica diffusa e la forte atomizzazione territoriale degli insediamenti enfatizzano le difficoltà legate alla raggiungibilità degli insediamenti (accessibilità ‘verso’ un luogo o accessibilità geografica) rispetto a quelle inerenti all’accessibilità in senso stretto. In Casentino, cioè, si pone con particolare evidenza il tema dell’accessibilità alla scala territoriale.

Per superare queste criticità, la Strategia propone la realizzazione di un Piano Intercomunale per l’Accessibilità (PIA). La formula offre un duplice vantaggio: da una parte, aspira a superare le difficoltà dei singoli Comuni nell’affrontare questioni complesse attraverso un’organizzazione, programmazione e pianificazione territoriale condivise; dall’altra consente di interpretare l’accessibilità secondo un’accezione più congeniale alle caratteristiche del territorio ponendo specifica attenzione al superamento delle barriere urbanistiche e al raccordo tra aree territoriali (infrastrutture e sistemi di mobilità, convenzionali e flessibili).

Data la scala di applicazione del PIA e l’interazione con le normative in tema di accessibilità, sarà fondamentale che esso operi come strumento trasversale, in grado di dialogare con il Piano Strutturale Intercomunale del Casentino (PSIC) adottato nel 2023, nonché con i piani di settore già in essere come, ad esempio, i Piani di mobilità.

La struttura organizzativa e operativa del PIA può assumere forme diverse, in funzione di una molteplicità di fattori (A2_S1_T4.1 “Identificazione del modello di governance”). Una questione rilevante da affrontare è, ad esempio, la suddivisione del territorio in “ambiti omogenei”, la cui definizione dovrà essere affrontata in fase preliminare attraverso un’accurata attività istruttoria e, di conseguenza, l’individuazione dei soggetti a cui affidare il coordinamento del progetto. Tale ruolo potrebbe essere svolto dall’Unione dei Comuni e/o dai Comuni più grandi e strutturati della Valle (Bibbiena, Poppi e Pratovecchio-Stia).

Poiché il PIA è innanzitutto uno strumento di empowerment, un altro aspetto da considerare nella sua realizzazione riguarda il coinvolgimento delle comunità. Occorrerà attuare specifici percorsi partecipativi per fare in modo che, a cerchi concentrici, tutti gli abitanti possano dare il proprio contributo alla realizzazione del Piano: le persone disabili (anche attraverso le loro associazioni), le persone con limitazioni funzionali, la totalità della popolazione.

Un piano intercomunale per l’accessibilità rappresenterebbe la prima sperimentazione di questo genere in Italia, offrendo un modello innovativo e replicabile per altri Comuni delle aree interne, in Toscana e nel resto del Paese, in particolare per quelli che non hanno ancora adempiuto agli obblighi normativi.

Considerata l’ampia portata del PIA e il suo carattere sperimentale, una criticità potenziale riguarda la regia dei processi di programmazione e adeguamento. Per il soggetto che coordinerà la redazione del PIA è infatti necessario acquisire i singoli PEBA redatti dalle Società e dagli Enti pubblici proprietari o gestori dei luoghi e dei servizi che insistono sui territori interessati dal Piano. Il dialogo e la cooperazione con questi soggetti costituirà un processo non privo di difficoltà, da affrontare con un approccio adeguato e idonei strumenti di dialogo, responsabilizzazione e partecipazione.

Dall’interpretazione critica (normative e peculiarità territoriali, sociali e culturali) di alcune esperienze attuate all’estero, sarà possibile trarre insegnamenti utili.

Una buona pratica di collaborazione intercomunale per l’accessibilità è stata attuata dalla Comunità Autonoma della Catalogna dove, in accordo con il quadro normativo regionale in tema di accessibilità e inclusione (“Llei d’accessibilitat” del 2014), è stato sviluppato un approccio sistemico e condiviso e con impatto sulla vasta scala che prevede piani congiunti tra più municipalità. Tra gli elementi chiave della Legge vi è l’invito al coordinamento tra enti pubblici (amministrazioni locali, regionali e settoriali) per garantire l’efficacia delle misure intraprese. Strumento obbligatorio per le amministrazioni locali per identificare e pianificare azioni volte a garantire l’accessibilità, è il “Pla d’Accessibilitat”. Questo piano strategico regionale, basandosi su un’analisi dettagliata dello stato di fatto, traduce concretamente la legge definendo strategie e azioni per rendere accessibili spazi e servizi pubblici. Ogni municipalità ha, infine, il dovere di elaborare e attuare il “Pla d’Accessibilitat Municipal”, un piano di accessibilità locale che si adatti alle esigenze e alle caratteristiche del territorio municipale coinvolgendo attivamente i cittadini, in particolare le persone con disabilità, in un processo partecipativo inclusivo. Alcune municipalità, soprattutto quelle più piccole, hanno lavorato insieme su piani sovracomunali per migliorare l’accessibilità soprattutto dei servizi pubblici (trasporti) e delle infrastrutture. In questo quadro, un esempio virtuoso è rappresentato dalle municipalità più piccole della provincia di Barcellona che, grazie alla Diputació de Barcelona, hanno ricevuto un supporto tecnico ed economico necessario per l’elaborazione coordinata dei loro piani di accessibilità. Questo ha condotto ad un’ottimizzazione delle risorse e competenze disponibili e a conseguire risultati maggiormente coerenti a livello territoriale.

Un secondo riferimento interessante è rappresentato dall’“Inter-municipal Accessibility Plan” canadese, piani di accessibilità intercomunali promossi da più villaggi (piccole comunità urbane o rurali, paragonabili ai nostri Comuni di piccole dimensioni) in risposta all’“Accessible British Columbia Act” (ABCA) – una legge provinciale che rientra nel quadro normativo nazionale a favore dell’accessibilità – la quale richiede ai governi locali della British Columbia di identificare e rimuovere le barriere che ostacolano la partecipazione alla vita sociale e lavorativa delle persone con disabilità. Per consentire di ottimizzare risorse e competenze tra diversi villaggi e migliorare l’accessibilità in modo uniforme in un territorio più ampio, alcuni villaggi hanno sviluppato un “Inter-municipal Accessibility Plan” mediante il coinvolgimento di un comitato consultivo composto da rappresentanti delle comunità e persone con disabilità. Il Piano viene rinnovato ogni tre anni con il coinvolgimento della comunità attraverso sondaggi e feedback.

La Regione Toscana, anche attraverso il Centro Regionale per l’Accessibilità (CRA), è il soggetto più idoneo ad innescare il processo di sperimentazione dei PIA, grazie a finanziamenti adeguati e alla definizione di specifiche linee di indirizzo. Altri possibili soggetti promotori della Strategia potrebbero essere l’Ente Parco e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Settentrionale. I soggetti attuatori della Strategia, da specificare in funzione delle varie Azioni, potrebbero essere: Unione dei Comuni, Comuni del Casentino, università e enti di ricerca con esperienze nel campo degli strumenti di programmazione degli interventi per l’accessibilità, persone disabili e rappresentanti delle principali associazioni di disabili, enti del Terzo Settore impegnati nella cura delle persone disabili e/o con limitazioni funzionali, professionisti e imprese (edili, forestali, di servizi, ecc.).

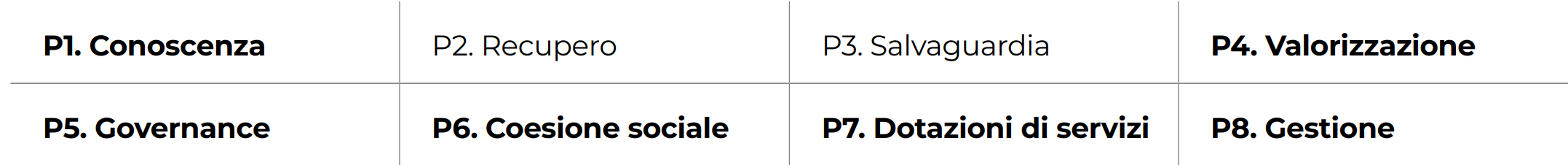

Alla Strategia S1_T4.1 sono sottesi i Principi di rigenerazione REACT indicati in grassetto nell’elenco che segue:

Azioni relative alla Strategia S1_T4.1

A1_S1_T4.1 Fase istruttoria di studio delle caratteristiche generali del territorio in relazione all’accessibilità

L’Azione è finalizzata a delineare, mediante un insieme di analisi che considerano una pluralità di aspetti (territoriali, normativi, urbanistici, infrastrutturali, socioeconomici, amministrativi, ecosistemici, ecc.), un solido quadro informativo relativo alle condizioni di accessibilità del Casentino. Questa ricognizione approfondirà con particolare cura le questioni legate alla raggiungibilità dei luoghi e orienterà le Azioni successive.

Un elemento chiave di questa Azione è la suddivisione del territorio della Valle in “ambiti omogenei” per caratteristiche considerate rilevanti ai fini della loro accessibilità. La suddivisione potrà basarsi su fattori geografici (ad es., Alto e Basso Casentino o le valli disegnate dagli affluenti dell’Arno), demografici (densità abitativa), amministrativi (ad es., Comuni che già condividono la gestione di alcuni servizi), ‘ambientali’ (ad es., Comuni all’interno del Parco Nazionale) o territoriali (ad es., “Unità di Paesaggio” definite nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo). Non è necessario che gli ambiti omogenei corrispondano ad aree o porzioni territoriali continue. Ad esempio, potrebbero anche corrispondere ad itinerari culturali che attraversano più territori comunali (T3.1 “Luoghi e cammini della spiritualità e dell’identità culturale”), ma anche a servizi di interesse collettivo (ad es., servizio di trasporto pubblico) o a singoli complessi architettonici.

Una volta identificati i diversi ambiti omogenei, può essere utile selezionarne uno per testare concretamente la metodologia, al fine di verificarne l’efficacia e i margini di miglioramento.

Potenziali soggetti attuatori di questa Azione potrebbero essere l’Unione dei Comuni, università e enti di ricerca con esperienze nel campo degli strumenti di programmazione degli interventi per l’accessibilità.

A2_S1_T4.1 Identificazione del modello di governance

L’Azione mira a individuare il modello di governance più adeguato alla sperimentazione della metodologia del PIA. Tale modello rappresenta la struttura attraverso cui il processo che mira a elevare il grado di accessibilità di un ambito omogeneo potrà essere pianificato, realizzato e aggiornato. A seguito della suddivisione del territorio in ambiti omogenei, le cui caratteristiche sono delineate nell’Azione precedente, possono essere ipotizzate due principali configurazioni operative:

- Configurazione A. Due o più Comuni appartenenti ad un ambito omogeneo si associano conferendo all’Unione dei Comuni l’attività di coordinamento. Questa configurazione si adatta ai Comuni di dimensioni minori (Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano-Raggiolo e Talla) e con minore disponibilità di risorse di personale, economiche e informative.

- Configurazione B. Uno o più Comuni di dimensioni minori, appartenenti a un medesimo ambito omogeneo, si associano a un Comune di maggiori dimensioni (Bibbiena, Poppi o Pratovecchio-Stia) che assume la funzione di coordinamento.

Oltre alle questioni procedurali, economiche e normative, due aspetti fondamentali orientano la scelta della configurazione e della sua articolazione più adeguata. Il primo, e più rilevante, è l’esigenza di coniugare il coordinamento generale con la valorizzazione delle comunità locali. Queste ultime, appartenenti a realtà spesso frammentate, trarrebbero vantaggio dall’individuazione di aree di applicazione circoscritte, in grado di rispondere alle loro specificità.

Un aspetto da considerare riguarda i Comuni che potrebbero già aver adottato un PEBA al momento dell’avvio della sperimentazione. In tal caso, questi Comuni potrebbero collaborare con il PIA, integrando il quadro informativo dei problemi di accesso con questioni di scala più ampia, riferite alla dimensione valliva o ad altre problematiche extra-comunali meritevoli di attenzione.

Potenziali soggetti attuatori di questa Azione potrebbero essere l’Unione dei Comuni e/o i singoli Comuni della Valle.

A3_S1_T4.1 Costituzione della struttura operativa

L’Azione conduce alla costituzione di una struttura sovracomunale tecnico-amministrativa ‒ il “Laboratorio Intercomunale di Accessibilità” (LIA) ‒ finalizzata a conseguire obiettivi di qualità nelle diverse fasi del Piano e a favorire la sua elaborazione, attuazione e monitoraggio.

I compiti del LIA sono molteplici, tra cui: (1) definire, d’intesa con gli amministratori e con i portatori d’interesse, gli indirizzi culturali e operativi del PIA, (2) curare lo svolgimento delle diverse fasi operative e attuative del PIA, e (3) svolgere funzioni di controllo e coordinamento. In funzione del modello di governance prescelto, il LIA potrà essere espressione del lavoro integrato tra Comuni associati e Unione dei Comuni (Configurazione A) e tra i Comuni associati (Configurazione B) (A2_S1_T4.1 “Identificazione del modello di governance”).

Il LIA dovrebbe essere costituito da personale dei Comuni associati opportunamente formato alle tematiche dell’accessibilità (integrati, nella Configurazione A, con personale dell’Unione dei Comuni), e da consulenti esterni coinvolti per la redazione del Piano o di volta in volta in base alle effettive esigenze. Tra i consulenti esterni, un ruolo essenziale dovrebbe essere svolto dai rappresentanti delle principali associazioni di disabili attive in Casentino.

Al coordinamento del LIA dovrebbe essere preposta una figura tecnica interna alle Amministrazioni comunali associate, proveniente, preferibilmente, dai settori dei Lavori Pubblici, dell’Urbanistica o della Mobilità, in possesso dei necessari titoli e requisiti professionali atti a garantire la conduzione di una struttura tecnico-amministrativa complessa. Tra i compiti del Coordinatore vi è quello di redigere il Programma Operativo del PIA.

Per favorire l’acquisizione dei desiderata da parte dei cittadini e comunicare loro lo stato di avanzamento del Piano, sarebbe opportuno che la sede del LIA fosse ubicata in un luogo centrale e facilmente accessibile.

A questo proposito, può essere utile menzionare l’esperienza del Laboratorio Comunale per l’Accessibilità di Lecce, realizzato in un edificio appositamente ristrutturato ubicato in una zona centrale della città. Nonostante le difficoltà dovute alle limitazioni imposte dal COVID-19 durante l’elaborazione del Piano per l’Accessibilità, il Laboratorio è diventato un importante luogo di confronto tra i redattori del Piano (assegnisti di ricerca dell’Università di Firenze e dell’Università del Salento), gli amministratori e il personale del Comune, e i cittadini.

Il LIA, tuttavia, non è solo un luogo fisico, ma rappresenta innanzitutto un approccio e una modalità di lavoro flessibili, pensati per affrontare in modo efficace le diverse problematiche.

Potenziali soggetti attuatori di questa Azione potrebbero essere l’Unione dei Comuni, i Comuni del Casentino, università e enti di ricerca con esperienze nel campo degli strumenti di programmazione degli interventi per l’accessibilità, rappresentanti delle principali associazioni dei disabili, enti del Terzo Settore impegnati nella cura delle persone disabili e/o con limitazioni funzionali.

A4_S1_T4.1 Definizione del quadro esigenziale e rilievo dei problemi di accesso

L’Azione mira a ottenere un quadro conoscitivo completo per pianificare in modo consapevole le attività progettuali di adeguamento/riqualificazione. A tal fine, occorre acquisire un’ampia gamma di informazioni in merito all’accessibilità di luoghi, beni e servizi, sia attraverso l’analisi delle esigenze e delle aspettative degli abitanti sia mediante il rilievo dettagliato dei problemi di accesso (barriere architettoniche presenti e facilitazioni assenti).

Per fornire agli estensori del PIA le indicazioni necessarie per definire il quadro esigenziale di riferimento e per coinvolgere i cittadini nel processo decisionale, saranno promosse iniziative specifiche che, procedendo in parallelo e trovando momenti di sintesi e di dialogo tra loro, mirino a coinvolgere, a cerchi concentrici, il maggior numero di persone. Tra queste si prevede la formazione di un gruppo di lavoro permanente (con i rappresentanti delle principali associazioni di disabili, aperto, in base alle esigenze, a organizzazioni economiche e sociali), l’organizzazione di laboratori tematici (rivolti a bambini, adolescenti, anziani, donne, ecc.) e dibattiti pubblici.

- I metodi di partecipazione dovrebbero conseguire i seguenti obiettivi:

- Acquisire i desiderata dei portatori di interessi specifici e dei cittadini in generale

- Valorizzare la conoscenza che deriva dall’esperienza quotidiana degli spazi di vita

- Ridurre nella misura maggiore possibile il divario tra le esigenze dei cittadini e dei portatori di interesse e le prestazioni reali delle opere realizzate o in corso di adeguamento/ riqualificazione

- Rafforzare l’appartenenza agli spazi di vita quotidiana e alimentare le relazioni tra i partecipanti

- Negoziare tra esigenze diverse, anche potenzialmente contrastanti, tra i diversi profili di utenza allo scopo di giungere a soluzioni il più possibile condivise.

Per quanto concerne il rilievo dei problemi di accesso occorrerà effettuare una valutazione dell’ambiente urbano e territoriale che non si limiti al rispetto della normativa vigente (ormai molto datata), ma consideri le indicazioni e i suggerimenti derivanti dalla letteratura scientifica più aggiornata, inclusi i codici di pratica sull’accessibilità dell’ISO e quelle di altri Paesi (ad es., British Standard e ADA). Inoltre, l’osservazione dei modelli comportamentali degli utenti potrà arricchire la comprensione dei luoghi. Il rilievo dei problemi di accesso dovrà seguire una metodologia in grado di inquadrare i dati all’interno di un sistema strategicamente orientato verso le fasi operative successive. Inoltre, tutti i dati di rilievo dovranno essere gestiti tramite un database, in maniera da garantire il loro continuo aggiornamento.

Il soggetto attuatore di questa Azione dovrebbe essere il Laboratorio Intercomunale per l’Accessibilità (A3_S1_T4.1).

A5_S1_T4.1 Programmazione degli interventi

L’Azione è finalizzata a pianificare gli interventi di adeguamento con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli abitanti e promuoverne l’autonomia.

Il primo passo sarà la redazione di un elenco dettagliato degli interventi di adeguamento e/o riqualificazione da realizzare. Caso per caso, occorrerà definire linee di indirizzo coerenti con la normativa vigente che le successive elaborazioni progettuali dovranno seguire per rispondere alle diverse esigenze rilevate.

Gli interventi, che possono interessare l’intero territorio intercomunale o specifici ambiti omogenei, danno luogo a varie tipologie: interventi ordinari, progetti strategici, interventi di emergenza e manutenzioni. In base alla classificazione degli interventi ordinari e dei progetti strategici secondo un ordine di priorità (usando, ad esempio, una matrice impatto/urgenza), sarà poi possibile, tenendo conto delle disponibilità finanziarie, selezionare gli interventi da includere nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

A6_S1_T4.1 Progettazione e realizzazione degli interventi

La progettazione e la successiva realizzazione degli interventi di adeguamento/riqualificazione devono avvenire in conformità con le linee di indirizzo progettuale definite nell’Azione precedente. Il livello di approfondimento del progetto varierà in base alla complessità e all’estensione dell’intervento. Una volta che i progetti saranno inseriti nell’Elenco Annuale, verranno sviluppati gli ulteriori approfondimenti tecnici richiesti dal processo progettuale previsto dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche e aggiornamenti). Successivamente, previa acquisizione dei pareri, autorizzazioni e approvazioni necessari, si procederà all’affidamento dei lavori e alla realizzazione degli interventi.

Per garantire che gli interventi di adeguamento/riqualificazione conseguano gli obiettivi di qualità desiderati, occorre una particolare vigilanza nel corso dell’esecuzione dei lavori.

I soggetti attuatori di questa Azione sono il Laboratorio Intercomunale per l’Accessibilità, i progettisti e direttori dei lavori degli interventi di adeguamento/riqualificazione e le imprese (edili, forestali, di servizi, ecc.) a cui è affidata l’esecuzione degli interventi.

A7_S1_T4.1 Monitoraggio continuo e implementazione degli interventi

L’Azione di monitoraggio, trasversale a tutta la Strategia e sovrapposta alle Azioni precedenti, ha l’obiettivo di gestire la complessità decisionale del processo attraverso l’analisi degli effetti di primo (output), secondo (outcome) e terzo ordine (impact) associati alla realizzazione degli interventi. Questa Azione si avvia già nella fase di programmazione, con l’intento di valutare la rispondenza degli interventi previsti agli obiettivi del PIA. In tale fase, sarà necessaria l’identificazione di fattori interni (ad es., risorse, vincoli organizzativi, capacità tecniche, ecc.) che incidono sul Piano al fine di prefigurare le ricadute potenziali degli interventi nel contesto di riferimento.

Nella fase di progettazione, il monitoraggio assumerà la funzione di supporto valutativo, volto a verificare la coerenza tecnica e strategica delle soluzioni progettuali rispetto agli obiettivi del Piano. In questa fase, sarà importante rilevare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali e valutare la capacità dei progetti di tradurre efficacemente le istanze emerse nella programmazione, garantendo continuità e allineamento tra le diverse fasi del processo.

Nella fase di attuazione, il monitoraggio si tradurrà in una verifica in itinere della sussistenza delle condizioni di sostenibilità e utilità dei progetti rispetto alle esigenze e agli obiettivi individuati, valutando la coerenza tra quanto programmato, progettato e realizzato.

Nella fase di controllo ex post, l’Azione dovrà accertare il conseguimento dei risultati attesi a seguito degli interventi realizzati, attraverso rilevazioni sul grado di soddisfazione degli abitanti e valutazioni della corrispondenza tra progetti ed esiti, per misurare i benefici e l’efficacia degli interventi del Piano sui destinatari.

Alcune attività di monitoraggio potrebbero essere svolte mediante la preventiva identificazione di indicatori di controllo e rispettivo punteggio che, misurati in corso di realizzazione, saranno in grado di rilevare il livello di efficacia degli interventi rispetto agli indicatori individuati.

Il soggetto attuatore di questa Azione si identifica nel Laboratorio Intercomunale per l’Accessibilità.

A8_S1_T4.1 Progetto di comunicazione

Il Piano Intercomunale per l’Accessibilità, quale esperienza di socializzazione e di cittadinanza attiva, necessita di un’Azione mirata alla progettazione e attuazione di una strategia comunicativa efficace. È fondamentale che la comunità sia informata sull’avvio del Piano e sui suoi obiettivi, affinché ogni abitante maturi la consapevolezza di poter offrire contributi ideativi che saranno effettivamente valorizzati. Di conseguenza, l’intero percorso di elaborazione del PIA – compresi gli obiettivi attesi e i risultati progressivamente raggiunti – deve essere comunicato in modo continuo e trasparente agli abitanti. In particolare, i cittadini dovrebbero essere informati circa l’effettiva progressione del processo di adeguamento/riqualificazione di spazi, edifici, beni e servizi pubblici o di uso pubblico, mediante sezioni dedicate sui siti web dei Comuni associati e dell’Unione dei Comuni.

I potenziali soggetti attuatori di questa Azione includono il Laboratorio Intercomunale per l’Accessibilità, l’Unione dei Comuni, i singoli Comuni del Casentino, esperti in comunicazione istituzionale e partecipativa, professionisti della grafica e del design visivo, sviluppatori web e specialisti in strategie digitali.

Ultimo aggiornamento

07.11.2025